诗词里的古代生活——《寄扬州韩绰判官》

今人不见古时月,今月曾经照古人。

对于现代人来说,生活中有手机,有电脑,有网络,有书看,有电影看,实在不行还能出去旅旅游,跟朋友唠唠嗑。

而古代没有手机、电脑,没有电影院、游乐园、KTV等 ,那时候的人们闲暇时都在干些什么呢?

本系列我们将带大家通过古代的诗词歌赋,穿越回古代,去看看古时人们的日常生活。我们将看到古人们吟诗作赋、游山玩水、曲水流觞、斗茶焚香、琴棋书画、听歌观曲等有趣场景。

唐代的扬州,是长江中下游繁荣的都会,店肆[sì]林立,商贾[shāng gǔ]如云,酒楼舞榭[xiè],比比皆是。诗人杜牧离开扬州以后,十分怀念昔日同僚韩绰判官,怀念深秋绿水青山、草木葱茏的扬州,怀念二十四桥的夜晚,写下了这首《寄扬州韩绰判官》。

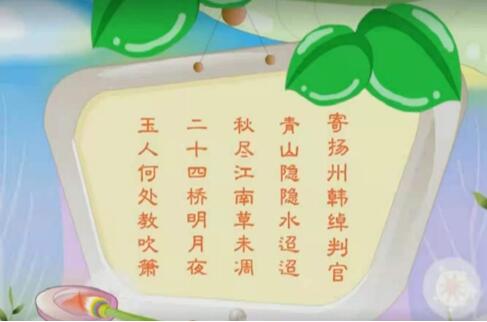

《寄扬州韩绰判官》杜牧

原文:青山隐隐水迢迢[tiáo],秋尽江南草未凋[diāo]。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。

大意:青山隐隐起伏,江水遥远悠长,秋时已尽江南的草木还未凋落。

二十四桥明月映照幽幽清夜,老友你在何处,听取美人吹箫?

诗词里的故事:

(1)二十四桥:据说二十四桥原为吴家砖桥,周围山清水秀,风光旖旎[yǐ nǐ],本是文人欢聚,歌妓吟唱之地。唐代时有二十四位歌女,一个个姿容媚艳,体态轻盈,曾于月明之夜来此吹箫弄笛,巧遇杜牧,其中一名歌女特地折素花献上,请杜牧赋诗。

(2)古人眼中的“箫”:

1)洞箫倾诉哀情——在王褒的《洞箫赋》中,吹箫者是“眸子丧精”的不幸盲者,生不明天地黑白,忧愤郁结于心,发奋于声,箫内外均无可喜之处,于是音出管而极伤。王褒《洞箫赋》形成“箫声咽”传统,成为怀才不遇、命运多舛代名词,随后被频繁运用于诗歌中。后人诗句化用洞箫意象,洞箫悲哀、低沉、幽长、婉转的特性始终未变。

2)浪漫寄予凤箫——关于凤箫的神话是个浪漫的爱情故事,主角是箫史和弄玉。箫史,秦穆公时人,擅吹箫,箫音能引禽类栖息。秦穆公的女儿弄玉擅长吹笙。二人婚后琴瑟和鸣,常在所居之处同奏,音乐引得凤凰纷纷降临停歇。

3)豪情托付管箫——就箫乐器本身的发音来说,除绵密、哀伤外,还具有开阔、悠扬、豪爽的特质。汉唐边塞驻军有军事用鼓,以传递命令,鼓舞士气。鼓声节奏分明,力度厚重,箫声高音开阔,低音绵长,二者搭配相得益彰。谢朓《隋王鼓吹曲·出藩曲》中写到:“铙音巴渝曲,箫鼓盛唐歌”,征战中箫鼓发动之乐不仅体现了军队的 实力,雄浑大气的意境也透露宏阔的胸怀。

穿越小问答:

1.本诗中“玉人何处教吹箫”的“箫”表示了诗人怎样的感情()?

哀情 B.浪漫 C. 豪情